Z6尊龙官方网站Z6尊龙官方网站书架往往能够最为直观地反映一个人的观念世界。近年来,随着日本学者上野千鹤子在中日读者间引发关注,不少人曾提出想参观上野的书架,好奇阅读哪些书籍才能够让我们也活得如此洒脱通达。但这些要求都一一被上野回绝了,或者即使有“幸运读者”获得允许,所见也只是上野的三个存书地之一——只对外展示的研究室藏书。

“我讨厌别人窥视我的书架,因为这无异于窥视我的脑子。”上野千鹤子在一篇随笔中坦言。但她也在文中称,自己也不能幸免于这样的“恶趣味”,她平日也喜欢看别人的书架。在这篇文章中,上野分享了自己私人藏书的分类规则以及阅读相关的旨趣,兴之所至还在文末忍不住讲述了让她一度难以启齿的一次购书经历。通过这篇文章,我们能够看到那个在学术上严谨的上野,在生活中亦有难掩的可爱一面。

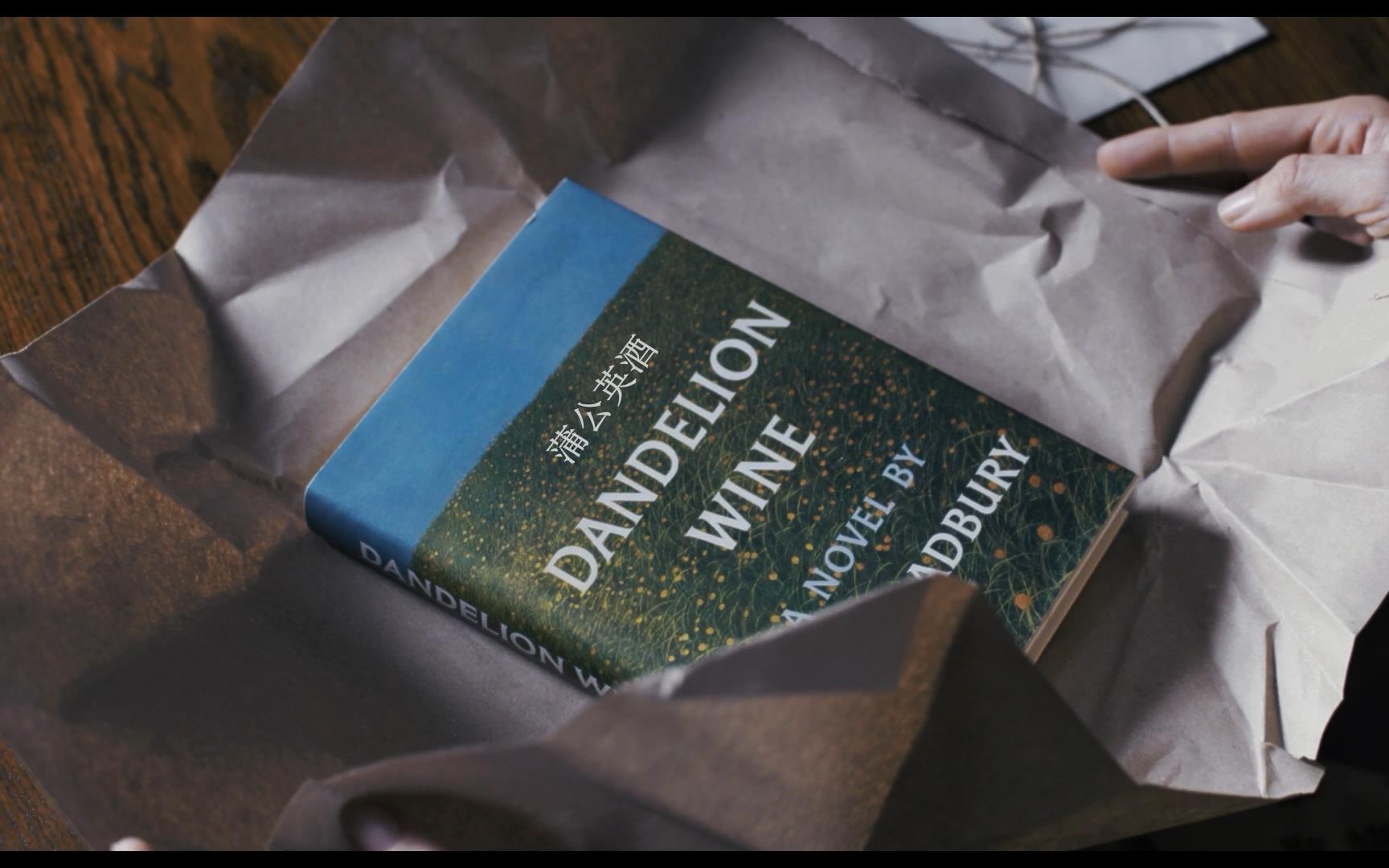

《上野千鹤子的午后时光》,[日]上野千鹤子 著,熊韵 译,磨铁中国友谊出版公司 2023年8月。

我讨厌别人窥视我的书架,因为这无异于窥视我的脑子。但我却喜欢窥视别人的书架,哪怕被视为一种恶趣味。

人类的脑子里,有99%是由别人的语言与观点构成的。属于自己的原创部分只有剩下的那一丁点。所以一个人读过的书,也表明了其脑内想法的历史轨迹。不只如此,从外部难以发现的特殊怪癖、嗜好等,都会体现在这个人的书架中。书架,就是脑内事物的存储目录。

我的书分别存放在三个地方。任职学校的研究室、东京的家,以及山里的工作室。我偶尔会接到“参观书架”的采访请求,但只对外展示研究室的藏书。因为这部分是具有公共性质的、与工作相关的材料,被再多人看到也无妨。家里却有很多我不愿展示也不想被人看到的书。如果有人参观我的书架,大概会对诗歌类书籍如此之多而感到讶异吧。这类书我统统放在家中。此外,还有类书籍……

插画作家内泽旬子女士的工作内容十分独特,她曾在创作《老师的书斋——现场报道插画有“书”的工作室》时,到我的研究室取材。上野研究室两侧的书架到天花板都堆满了书,而这只是其中三分之一,往里走还有。所以实际藏书量是乍见的三倍。

有人会惊讶地感叹:“欸——您居然看过这么多书?!”因为书是研究者的谋生工具,数量自然多,并不值得夸耀。至于我是否全都读过,则属于企业机密。

比起藏书量,我更引以为傲的是自己使用的图书分类法。日本图书分类大多采用十进制分类法。所属领域分类法、开本大小分类法等,我却是按作者姓名的五十音进行排列。所以,如果要找鹤见和子女士的书,只要按她的姓名首字发音,在“つ”类(T)3书籍寻找,就能在第三列书架的深处找到。

这种分类陈列的方法,是我从纽约下城区的二手书店“斯图兰德”(Strand Bookstore)的“八英里书架”学来的。这家店的所有书架都摆满了书,据说把楼上楼下的书全部放在一起,足有8英里,即12.8千米长(截至2008年的现在,几家店铺的书籍加在一起已达18英里)。该店的书籍完全是按作者姓名的首字母顺序陈列。我对此钦佩不已Z6尊龙,这一来,无论什么书都能找到了……于是,我借用了这个法子。先前尝试过各种书籍整理方法都不甚满意,直到用上它。

首先,是能消灭书籍的库存积压。书这种东西,虽然买了,却总是会找不到放在哪儿。我时常为了短短几句引文而翻遍书架,眼睛充血都找不到想要的那本,只好再买一次。所以整理书架时,总能发现两三本一模一样的书。

库存积压(dead stock),按字面翻译就是“死掉的藏书”。图书馆虽然是书籍的仓库,却不是埋葬“死掉的藏书”之所。如果没人取下书本,使其复活,书就真的死去了。自从采用了“斯图兰德”的图书陈列法,我再也不会找不到想要的书了。换句话说,“死掉的藏书”比率有所下降。与此同时,还能防止自己冒失地重复购买书架上已有的书。

此法还有个效果,就是能让所有人都熟练使用我的书架。我的研究室内常有学生进出,采用这种陈列法,只要拜托他们“帮我拿一下恩洛(Cynthia Enloe)的书”,他们就能在“え”(E)区域找到它。即使没有书目,学生们也能在我的书架上找到他们想要的书,自由地借阅。只要知道了想找的书的作者姓名,比起去图书馆搜索,在上野研究室专业方向的书架里寻找更加省事。

不过,维持这种陈列也要花费相当的成本。从书架里取出的书必须放回原位,这项工程意外消耗体力。每当开始一个新的研究项目,我都要抽出大量书籍堆在一起,用完后再放回去就很麻烦。为此,我会付费聘请学生来帮忙整理研究室的书架。若非如此,这种分类法就难以维持。

然而,这种方法也有缺点。就是很多时候记不住作者的名字。尤其是几人合著的书,虽然记得想找的那个作者,但就是想不起编者的姓名。有时候书籍装帧、开本大小都浮现在脑子里了,却怎么也想不起书名与作者名。大概也是因为我年纪大了吧。

另外,这种分类法也不像按主题陈列的书架,无法在关联书籍中发现意料之外的惊喜。毕竟是按作者姓名的发音顺序排列,毫无深意。非要说有什么意外之喜,就跟翻开词典、不小心瞟到旁边词语时的心情一样。

因为书架拥有自己的个性,哪本书放在哪里,只有书架的主人知道。但主人的脑容量也有限,随着书籍增多,主人可能也会忘记。除了脑容量,书架空间也有限,很快就会被填满,接着只能把书堆在地上,任其散乱在各处,占满房间。内泽小姐到访过的书房就有类似的情况——她能把见过的场景惟妙惟肖地重现在插画上,这种才能令人惊叹——我见了不禁莞尔。那幅画显示出房间主人是个爱书的读书人,叫人心生好感,但环境看来应该相当不便吧。我以前大概也是这样,看来现在的做法确实比较好。思及此,我又安下心来。

“‘被人看到书架,就会暴露我的人格,所以家里的书架绝不对外展示。家里的我是另一种人格。呵呵呵。’当我惊叹于老师对如此庞大信息量的驾驭能力时,突然听到这样一句话,莫名觉得她很妩媚。心跳加速,以至于想不起接下来该问什么。”

在亚马逊(Amazon)网购书籍时,每下一单,都会提示“购买这本书的人也买了以下书籍”。不仅如此,还有“您过去买了以下书籍”的记录。看似便捷,也令人毛骨悚然。留下这样的记录,自己脑中的轨迹会被人破解吗?说到这里,我想起一件事。

我在京都念书时,常去中京区的“三月书房”。这家书店在业内颇有名气,不只人文方面的书目齐全,布勒东、巴塔耶、涩泽龙彦等超现实主义、幻想类作家的作品也很丰富。社的现代诗文库与歌集类也很齐全。在这家店的书架上,我接触并喜欢上了吉冈美、吉增刚造等现代诗人Z6尊龙,塚本邦雄、葛原妙子、加藤郁乎等前卫歌人及俳人的诗歌。

店里还有京都人文书院出版的《萨特全集》,我从中偷走过一本《圣热内》,这件事也成为刺痛我心口的回忆。当时的我认为,花钱购买这本介绍“小偷诗人”让·热内(Jean Jeunet)的书,实在有悖他的美学。

店主S先生总是悠闲地坐在书店深处的收银台旁。他与京都内外的知识分子、文化人常有来往,也是业内的名人。书架陈列的书籍都经过了他的精心挑选。那时候,书店还是文化的基地,也彰显着从业者的个性。

有一天,我拿着想买的书去收银台结账。S 先生看着我递给他的书,说:“我就知道你会买这本书。”瞬间,我大脑充血,不知如何回应,只好默默地接过那本书,飞速逃离现场。从那天以后,我就再也没去过那家书店。

S先生或许只是在对我表达关切,而我只是自我意识过剩也说不定。但那一刻产生的被看穿似的羞耻感,直到现在还无比清晰。他大概也并不知道,从那天以后,我为何再也不曾踏足他的书店。

不知过了多少年,我又一次来到三月书房。S先生已经去世,店主变成了他的儿子。从出版方直接进货布置而成的书架还跟从前一样,不知是不是心理作用,我总觉得它们有些泛黄陈旧,仿佛时间还停滞在从前。但S先生已经不在,我也不是从前的我了。