最近的媒体中,至少有两则事件在持续刷屏。一则关于数学——“阿里巴巴全球数学竞赛”z6尊龙凯时,另一则是即将到来的父亲节。

至于本期伟大头脑主角侯世达,他小时候的Aha moment就是关于数学的,20岁时他以优异成绩从斯坦福大学数学系毕业。而关于“父亲”的种种,侯世达也有的聊:其父罗伯特·霍夫施塔特,是1961年的诺贝尔物理学奖得主。

侯世达曾在自己一本几乎用数学案例论述而成的书中写道:“一个人的符导在你的内部扎根越深,爱就越深,而那道留在身后的光也就更加明亮”。这是他对数学哲学、计算机科学、语言学……的热爱,也一定包含着其对父母引导之用的感悟。

我们阅读侯世达,当然不是因为数学及其父亲诺奖得主的身份光环,而是他本身就是传说一样的神人。但读过他写的书的人们,都心甘情愿奉上了膝盖。

侯世达指出:一个快得令人眼花缭乱的聊天机器人无法取代一个有思想、活生生的人类真实而反思的声音。

“我宁愿当一个独立思考的人,不总是站在人们注意力的最前端。”这是侯世达在某次受访时说过的一句话。

侯世达家学深厚,他的父亲罗伯特·霍夫斯塔特是知名物理学家,1961年诺贝尔物理学奖得主,在美剧《生活大爆炸》中,男主角之一的莱纳德·霍夫斯塔特就是以侯世达的父亲为原型设计的形象。

从小,侯世达家的客厅总有一群父母亲密的朋友们聚在一起,边听爵士乐边谈论启发性话题,“科学和艺术的圆融”,让小侯世达深受启发。他好奇心旺盛,永远不会感到无聊,对各种各样的想法着迷。尊龙登录z6用他的话说,他的学习是“暴饮暴食”式的:他可以一连弹上7个小时的钢琴,背诵1200行的《叶甫盖尼·奥涅金》全诗,对于绘画他也有着强烈的兴趣。有一次,他花了好几个星期的时间对着录音机自学倒着说话,这样当他反向播放磁带时,听着就是正常语序的英语了z6尊龙凯时。

在这样环境中长大的侯世达,20岁就轻松拿到了斯坦福大学的数学学士学位。尊龙登录z6但他的博士却读得异常艰辛,起初,他的目标是成为一名数学家,他考取了加州大学伯克利分校,在那里攻读数学博士学位。

但这段经历并没有他想象的那么顺利,他认为数学太抽象了,自己并没有那么热爱。转而投入物理世界的怀抱,在这个更加具象的世界里研究凝聚态物理,但在这里他过得依旧不轻松。

由于博士论文进展无望而感到“深深地迷失了”,1972年夏天,侯世达收拾好所有东西,塞进一辆被他称为“水银”的车里,从西向东穿越美国。每天晚上都在一处新的地方架起帐篷,就着手电筒的光看书。

从这时起,他可以自由思考任何他想思考的事情,这次的出行也奠定了他后来数十年的研究方向——思考思维本身这件事。

博士期间的经历也让他意识到,自己无法成为他父亲那样伟大的物理学家。尽管如此,他并没有放松物理学的研究,他把数学中数论的概念,与凝聚态物理中观察到的现象相结合,提出了著名的“侯道仁蝴蝶”的分形模型。这篇论文发表在著名的物理学期刊,成为经典论文,被引用次数上千。

在科研工作之余,侯世达把更多的精力放在了写作上,博士毕业的4年后,《集异璧》问世了,这本书的出版让他一朝成名天下知,给他带来了极多的荣誉,它的成功也让他意识到,自己最感兴趣的既不是计算机,也不是人工智能,真正让他着迷的是对思维和意识的探索。

他所在的印第安纳大学也因为他的影响力,给了他极其开放的研究空间,不强制他教学和发表论文,他可以更自由地选择自己的研究方向和内容。侯世达说:“我的工作是你能想到最轻松的,我在做的就是我想做的事情。”

《哥德尔、艾舍尔、——集异璧之大成》横空出世时,侯世达才35岁。“集异璧”这个大家初读时会觉得不明所以,其实对应的正是GEB三个字母的音译,而GEB则是哥德尔(Gdel)、艾舍尔(Escher)、(Bach)三个人名的首字母。

这本超过千页的大部头,将哥德尔的数理逻辑、艾舍尔的版画和的音乐这三个看上去并无关联的领域,用他自己独到的方式融汇联结,为读者呈上一场引人入胜的思想游戏,1979年初版面世不久就引发轰动热议,不仅双双拿下普利策奖和国家图书奖,更在英语世界中享有极高评价。

上世纪80年代,“走向未来”丛书系列曾以直译《GEB:一条永恒的金带》为名引进译介推出了这本书的第一个中译本。由于是编译,这个版本仅收录了原书五分之一的篇幅。商务印书馆直到1997年才推出这本书的全译本(也就是现在为大家所熟知的版本),为了保证翻译的严谨和准确,当时近十人的翻译小组花了十余年时间才完成全书的翻译工作,整个过程侯世达本人也参与其中。

某次在清华讲演的中文题目“脑海的本质”就很符合“集异璧”式的“侯世达”风格。乍听上去,“脑海的本质”并不是我们通常会有的习惯表达,但这正是学过一些中文的侯世达为整个讲演特别设计的中文题目。

因为他发现,像GEB一样,把表象(Surfaces)、本质(Essences)和类比(Analogies)这三个书中的关键词的英文首字母提出来,正好能凑成一个大家都知道的英文单词SEA,意思是“海”。

而接着他又联想到表达Mind或是Thinking的中文词里,正好有个说法叫“脑海”,所以他特别兴奋地在这个语境中选择了“脑海”这个词来表达思维或者思想,并探求其本质。

更有趣的是,就在中文“脑海的本质”中间“海的本”三个汉字中,侯世达也发现其中有部分笔画对应着字母SEA。所以他特意在自己精心准备的PPT上用蓝色的部分将这三个字母标识了出来。

侯世达试图说明,是类比促成了我们通常所说的“想到”,我们怎么经由一件事想到另一件事,或者经由一个场景联想到另一个场景。在他看来,是类比在其中作为思考的“燃料”和“火焰”。

翻译,也是侯世达教授始终非常关注的一个研究课题。他认为,翻译不仅指围绕英汉、汉英之间的翻译,也涉及到人类理解能力与机器翻译之间的关系。

另外一个对谷歌翻译的测试,侯世达教授把它叫做侯道仁翻译,就是杨绛的一本书,大家可能都读过,叫做《我们仨》,它是一个回忆录,是关于她和她丈夫钱钟书以及他们女儿的一个回忆录,是一个比较悲伤的故事。侯世达教授拿这个书当中的一段话对比一下机器翻译和人工翻译的区别。

事定之日,晚饭后,有一位旧友特雇黄包车从城里赶来祝贺。客去后,钟书惶恐地对我说,“他以为我叫做南书房行走了。这件事不是好做的,不求有功,但求无过。”

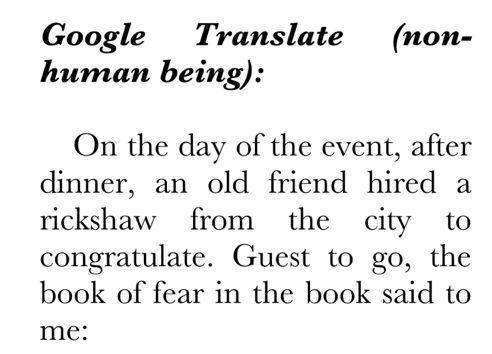

我们看一下这一小段:谷歌翻译把“客人去后”翻译成“Guest to go”,这没问题,但却把 “钟书惶恐地对我说”翻译成了“the book of fear in the book said to me”。谷歌翻译把“南书房行走”翻译成了‘South study walking’,谁能明白这是什么意思?英文读起来不知所云,所以这个问题很严重。

这个南书房行走,侯世达教授翻译成South Study special aide,实际上他想了很长时间才想清楚怎么翻译,还问了一下他的夫人。

侯世达教授的夫人是中国背景,教授跟他的夫人说把“行走”翻译成“信使”可不可以,夫人说看不懂,于是他就使用谷歌搜索引擎来进行了一下搜索,又搜索南书房行走这5个字,最后出现了一个由人写作的网页,这才解决了侯世达先生的一个疑问。

讲完他做的这个小小的测试,侯世达教授说“我不是要炫耀我的译法,我只是告诉大家,我真的花了很长时间才理解这个段落。最终理解这个段落之后,我选用了南书房特别顾问这样一个译法。”

侯世达的后口袋里永远放着一根四色圆珠笔和一个小笔记本。他的书房旁边原本有一个浴室,现在也成了储物间,里面好几个书架上都堆满了这样的笔记本。他抽出了一本——五十年代末期时用过的一本。里面满满都是口误记录(speech error)。

从少年时代至今,他已经发现了大约一万个口误案例,包括发音置换,他把笔记本里面的纸复印下来,剪好,保存在书房的档案柜或贴了标签的盒子里。

“对于自己的下意识思维,谁说的话都不可靠,”他曾经这么写道,“所以广泛收集错误就非常重要。若只看一个错误,只能发现思维机制的一点规律;如果收集了大量错误,海量的规律加起来就可以让我们得到一个强大的证据,证明或者否定某种机制。”正确的语法没什么意思,它就像一个表演成功的魔术——效果很好,因为它模糊了人们的焦点,让人们看不到其中的奥秘。侯世达在寻找的是“兔耳朵和活板门的一角”。

从十五岁左右开始,侯世达每十年就会读一遍《麦田里的守望者》。在2011年的秋天,他在本科生研讨课上讲述“为什么塞林格的《麦田里的守望者》是一本伟大的小说?”他对霍尔顿·考尔菲德有一种感同身受的亲切感。

当我提到我高中班上许多同学都不喜欢霍尔顿——他们认为他就只知道抱怨——侯世达解释说“那或许是因为他们没有看到他的脆弱”。想象一下侯世达像霍尔顿在小说开头一样,独自站在山顶,看着同学们在山下踢球嬉闹。“我已经有够多想法了,”侯世达告诉我说,“并不需要外界的激励。”

侯世达整整三十年都没有参加过人工智能界的大会。“我和那些人没办法沟通,”他提起他的同行时这么说道,“完全不行。虽说我称他们为同行,但其实也不能算作同行——我们都没法进行交谈。”他宁愿当一个独立思考的少数派,受不受人关注他其实并不在意。

他曾表示,“我并不想卷入一些看似高大上的人工智能项目,尤其是我本身就明白它们其实与真正的智能并没有一丁点关系。而且我也不明白为什么那么多的人都选择沉迷其中。”

当然了,远离纷争带来的后果是你也没法参与讨论。“科学界很少会有非黑即白的情况,”侯世达过去的学生鲍勃·弗兰治(Bob French)说,“从板块构造说到进化论,一切想法都需要有人为其抗争,因为人们不会轻易同意或接受这些想法。在学术界的混战中,如果你不捍卫自己的想法,就只能接受被忽视的命运,而其他人如果积极为自己的观点抗争,即使不太好的想法也可能成为主流。”

侯世达从来都不想争取,也不必争取,这可以说是他事业的双刃剑。三十五岁获得普利策奖之后,他立马成为了学校的宠儿,获得终身教职。他不需要在期刊发表论文;不需要让人审核自己的文章,也不需要回应他人的评论。他的出版社基本书局(Basic Books)随时愿意出版他的任何作品。

斯图亚特·罗素很直白地说:“在学术界,并不是说你坐在浴缸里灵光一现,然后其他人就会对你的发现欣喜若狂,奔走相告。也许再过五十年,我们会说,我们当时真该听侯世达的。但努力让人们理解并认可自己的想法是任何一个科学家的职责。”

侯世达常常说,“我只是觉得生命短暂。我只想做我的研究,能不能发表无所谓。”他曾跟我说过一个类比。他说爱因斯坦在1905年的时候就提出了光子假说,但一直到1923年才有人接受。“整整十八年,只有爱因斯坦一个人相信光是作为粒子存在的。”

侯世达今年79岁了,但他身上仍旧有些东西永不衰老,他永远没有放慢对思维本质的追逐,而用他自己的话说,他已经找到了一个他认可的正确方向。

误以为庞大的计算系统“从未在文本之外的现实世界中获得过任何经验”,但却是关于整个世界的完全可靠的权威,这是一个严重的错误,而且,如果这种错误足够频繁地重复,并且如果它被广泛接受,它将破坏我们社会——我的意思是整个人类社会——赖以生存的真理的本质。

他认为,类比思维是人类智能中最核心、最本质的存在,人类思维就是在表象与本质之间,通过类比找寻规律的思维游戏。

这位逍遥于思想世界的老人,把他对人类思维和人工智能的最新洞见写进了他和法国心理学家桑德尔合著的《表象与本质》中。

1.《侯世达:让机器学习思考的人》/来源:利维坦/译文原载于《新知》杂志2.《他写过流传甚广的“神书”,这次将为你揭开人类思维的终极奥秘》/来源:新京报书评周刊/作者:李佳钰

618囤囤季,多重福利叠加!开通会员在全年纸书5折上还送3000积分,购书立减30元!另有[全场纸书满300减50]叠加使用!