我表姐徐泓先后写的两本书,“挤”在一起出版了——这就是《韩家往事》和《燕东园左邻右舍》。两本书都是写在历史长河的一段中的人生、世事。但这些人生、世事,都离不开相关人的居所。《韩家往事》从“南柳巷25号”写起。南柳巷25号,只是作者的母亲(我的表姑)和外祖父(我的舅爷)曾经居住过的地方,而我却在那里住过近十年。燕东园,还有燕南园,以至整个当年的燕大,也就是现在的北大,居住,或在那里读书、教书的,也有些与我关联甚近的人,是我一生中时常往来的处所。因此。这两地都深深地镌入我的记忆中。

南柳巷25号,是一所传统的中式宅院,燕东园,是十几座西式的“小洋楼”。四合房(绝不是“四合院”)、宅院、府邸、商铺、庙宇、园林和西式建筑,共同构成了自清季以降、至,百年间,北京的城市景象。

这种已近消失的城市景象,不是只靠文字就可以复述出来的。文字、照片、图画和保留至今极其珍贵的电影胶片所能够记录的,只是它有限的部分。那时人,是“活”在其中的。也就是说,一种城市景象,与当时人们的生活是不可分的。而在这种景象也“活”着的时候,它又是一种文化的组成部分。

人们常说,北京是古都。古都应不只是有故宫那样的一些建筑,古都还有与故宫相伴的民宅、商铺、庙宇尊龙人生就是博d88,有一些无形的文化,也就是非物质文化,有那样的一种人们的生存方式,包括,却不只限于他们的衣食住行,喜怒哀乐,送死迎生。

我说过,我有差不多10年时间是住在南柳巷25号的。南柳巷在宣武门外。宣武门的“门”没有了,以“宣武”命名的“区”也没有了。今后的人们,会觉得“宣武”是一个与人们的生活渐行渐远,日益模糊的地点或场域,或者说,会变成一个只是在“历史地理”的研究中使用的词语。

在明代,宣武门、正阳门、崇文门,是北京内、外城交接处,内城城墙上的三座城门。在原来宣武门的东南,有一条自清中叶起,至今有名的小街,这就是琉璃厂。琉璃厂走到西头,向南,就是南柳巷了。

一条小小的巷子,不长。北头路东是个二层多面的小阁楼,卖杂货的,小时候,过年,在这儿买炮仗和“老头花”。向南走,路西,有座庙(那可是明朝就有的),有一个二层的小楼,挺神秘的。有家粮店,里面有当时的那种横卧在地的粮柜,里面装有米、面,上面挂有大秤。向北有一条狭窄的小巷通向椿树胡同,往前,向南,有曲折的胡同通到西琉璃厂的有正书局旁。路东,有晋江会馆,路西,斜对面,就是我所住过的那所老宅院了。再向前,西面是草厂胡同,南面是魏染胡同,有名的京报馆就在那儿,走到头就是骡马市了。

正门向东开。起檐,与前院的东房相连。门前两旁有门墩、上马石。高门槛,两扇大门。进去是门厅。两旁有长两米左右的“懒凳”(凳身较矮,凳面用见方的整木做成)。门厅的西面上方悬有“五世同堂”的匾。出门厅向西,有一道“ ┐”形的木墙,遮住了院落和西面的五间大客厅。绕过木墙,是一个南北长、东西窄的大院子。院子的两侧,各有走廊。在南边的走廊中间,有四扇绿漆门,进门,是小小的院子,然后是三间小客厅。

沿着廊子再向西走,进一个双扇小门,就是内宅了。有假山,回廊曲折,通向两卷的北房,对面是藏书楼,两旁是东、西厢房,在它的北面,也就是在大客厅的后面(西面),是祠堂。再往北,可以连接大客厅北侧游廊的,是另一个有北房五间、东西房各三间的院落。从这里又可以连到一个相对独立的院落,也就是另有门开在椿树胡同的院落。在小客厅门前游廊的东头,一道小门通向一个南北狭长的小院,几间东房,里边有大灶,是大厨房。在正门的北边,另有一个木栅门,是马号。过去,是养骡、马和停放车辆的地方。

我爷爷的祖上是天津“茶叶李家”,奶奶家是“天成号韩家”,经营海船(那时,近海航行和去朝鲜、日本还都是木船),奶奶的母家,是天津卞家,经营进口棉布。在天津,还有严家,是世交。北京,则有袁家,是姻亲。这些人家,往往经商的,住天津,做官的,住北京。

卞家的后人在商界和学界都有影响。严家则以办学闻名,在创办南开前,先有严氏女塾,我奶奶的几个妹妹都是在那里接受了新式的教育。于是,从严氏家塾和南柳巷走出的,就有了我奶奶的弟弟韩振华(盐业银行北京分行经理)、妹妹韩昇华(嫁傅桐,做过西北大学、安徽大学校长、河南大学文学院院长)、韩咏华(嫁梅贻琦,清华大学校长)、韩恂华(1920年,北大招入第一批女生9人中的一个,后留美,嫁邝寿堃,门头沟煤矿总工、北京矿业学院副院长)、韩权华(北京女师大毕业,留美,嫁卫立煌,滇缅远征军司令)。相关联的,还有和我奶奶姊妹相称的崔震华(嫁张继,首任参院院长)、刘清扬(嫁张申府)和邓颖超。表亲袁家中,往来最多的,是袁同礼(北京图书馆馆长)。另外,还有方家,也是世交。

我舅爷,一直住南柳巷25号。我爷爷、奶奶,先住羊肉胡同和南闹市口回回营,1946年,搬到了东椿树胡同甲14号,1952年,又搬到了南柳巷25号的东南院(小客厅)。

而往来的人们中,只就亲属而言,我六爷,住烂缦胡同,傅家住宫门口,邝家住麻线胡同,梅家住旗守卫,袁家住南横东街,张申府住骡马市,这些地方,相离不算远,甚至,步行可及。当然,后来梅贻琦住清华甲所,其他一些人住西郊,就比较远了。但在当时,一般也是坐“洋车”就可以到了。

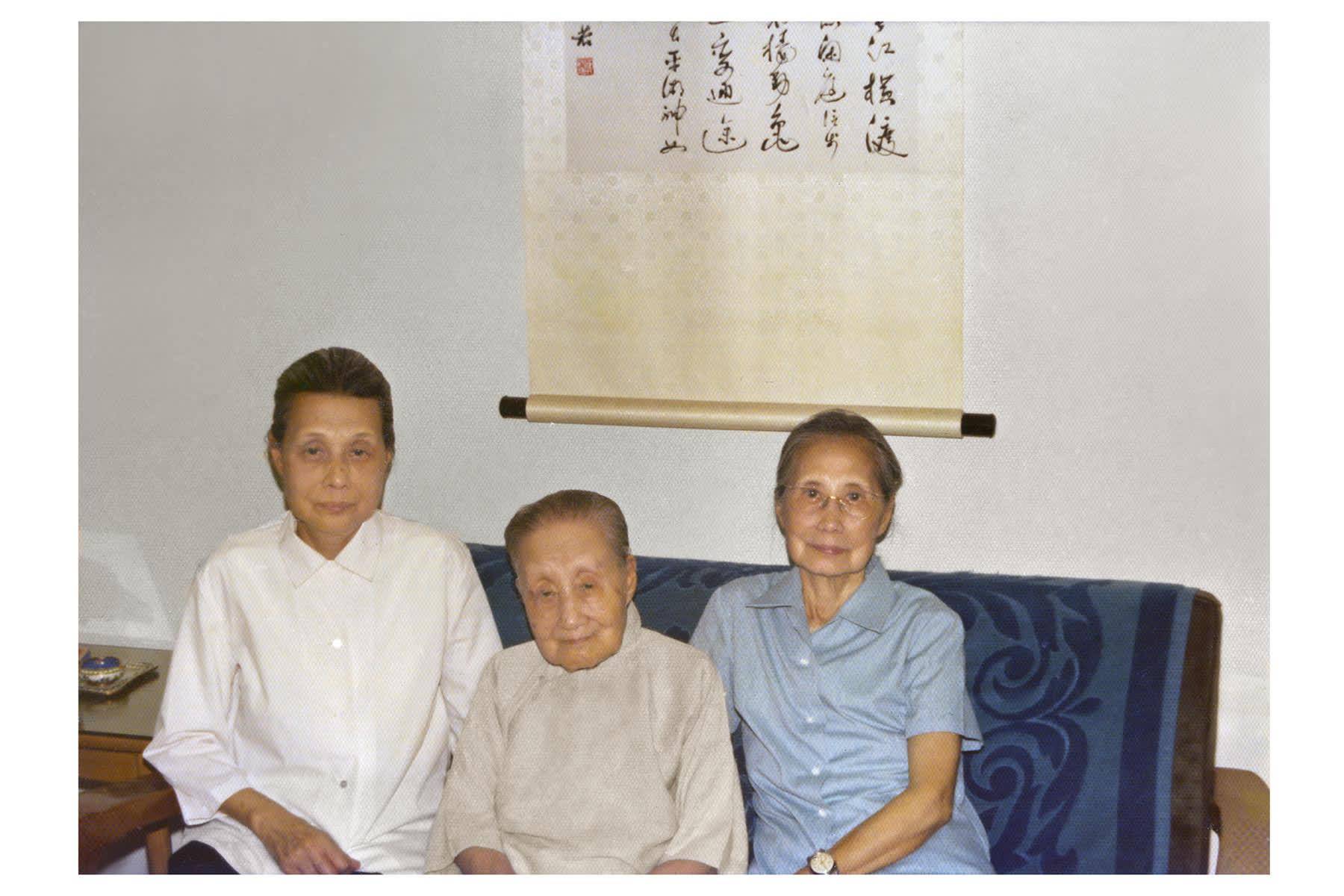

作者的舅爷(徐泓的姥爷)、舅奶奶(徐泓的姥姥),及作者的表姐韩达明(前左一)、表姐徐泓(前左二)

我出生时,爷爷、奶奶是住在与南柳巷25号相连的椿树胡同14号的,一大一小两个院落,不但住着我爷爷、奶奶,我父母,在1947年我姑父汪德昭、姑妈李惠年和表哥欧瑞(汪华)从法国回来的那一段,也都住在那里。房子应有十来间。冬天,我父亲还为刚从南方来的母亲在院子里泼了个冰场,教母亲滑冰。在这个院子里,留下了因战争分别了14年家人重聚的照片,留下来我一岁时“抓周”的照片。

大致是在我五六岁时,爷爷、奶奶从椿树胡同14号搬到了南柳巷25号的小客厅。不但过年我家和我姑妈一家都要到这里团聚,我自在师大一附小上学后,也住在这里。直至1966年冬,爷爷去世,我们才搬离。

其实,一所大宅院,它的主人实际居住和使用的地方,一直在缩减,旧日的景象,早不如前。所以,给我留下清晰记忆的,只是其中的两个院落。一个是我爷爷、奶奶居住的小客厅,一个是我舅爷居住的内宅南端的那个院落。

小客厅,只三间房,房前屋后各有不大的院子。舅爷的住处,则有北房、东、西房和藏书楼,有游廊、假山、花木,及小厨房和西式的卫生间。

我尝想,何以在那旧宅中,有线装书,也有英文书,有古琴、箫,也有钢琴、小提琴,甚至有网球拍、有冰鞋;何以在这所宅院中,出生在19世纪末的女子能出国留学,能自由恋爱,自主结婚?

那是一个变化已经启动的时代,又是一个新、旧文化相容并存的时代,住在旧宅院中的人们,中餐、西餐都吃,大褂、西装都穿,茶馆、戏园子、沙龙、舞会、电影,西洋音乐、美术、戏剧,都接受,他们打排球,打垒球,打网球,游泳、滑冰,骑自行车。读书,兼旧典、西学;从业,有商、学、政、军。而在日常的生活中,室内的布局、家具的安放,每日的起居作息、一年的时令习惯,却都有些在很长时间中保持不变的东西——从我记事起,到我们离开——可能,这就是旧时人们的生活和现在的不同。

我记得,每日清晨,爷爷会打开从房间到小院的一道一道门闩(晚上则会一道道地插上)。洗漱后,奶奶会坐在靠窗的梳妆台前梳头。爷爷准备早点。每天,爷爷、奶奶都会把室内的家具擦一遍,然后扫地。冬日,室内有三尺多高炉子,烧一种叫“渣子”的硬煤,屋里很暖和。后来,煤铺不供应硬煤了,只烧煤球,就没有那么暖了。

夏天,天气好时,会把皮衣拿出来晒晒。年前,则会扫房,准备过年吃的饺子、馒头和菜。其他,各个节令,也都有该做的事,有条不紊,按部就班。

没事儿时,爷爷会看报、听广播。奶奶则会剪裁缝纫。奶奶生于1882年,是姊妹中唯一裹过脚的,后来放开,穿定做的西式小皮鞋。奶奶没有像她的妹妹们那样,在严氏女塾中学过数学、英语,但却识字,能看书。奶奶说,小时候在家中做女红,要到夜里12点才睡。奶奶做衣服不用缝纫机,只用针线,虽然更多的衣服是请裁缝做的,但奶奶自己直到八十多岁,还能做“活儿”。

离开老宅后(我家比韩家离开的还晚),我心中其实日夜萦系着那“家中”的景象,每当走到那里,就不自主地想再走进去,但又都止步了。直到表姐写《韩家往事》,表妹忆斯从美国回来,大家才一起又去了一次那里。大门已不复存在(据说毁于一场火),院内一片衰败景象。

进老宅大门,走前院南侧回廊,上台阶,开开四扇绿漆门中间的两扇,就见三间房屋。屋前有小小的院落,对着中间房屋的,方砖漫地,上面有与房屋相连的屋顶,靠东侧摆放着一张八仙桌,是夏日吃饭、喝茶的地方。小时候,留下的记忆:若遇雨天,坐在这里,会是别一番心境——不管那雨是沙沙地轻响,淅淅沥沥地落下,抑或是天如泼墨,雨似倾盆,尊龙人生就是博d88自己的心中都是静静的。后来知道,老房子是可以“听雨”的,单元楼、立交桥、主辅路,不管是什么样的雨,都听不出味道。

东边的房屋前,也有漫砖的地面,靠北是一个小花池,每年都会种上些草茉莉、紫色的狗尾巴和紫老玉米。春、夏、秋三季,沿北墙在摞起的花盆上摆放着一溜大盆栽的“大草”。东北角有个较地面略高、多边形的小台子,原来是放荷花缸的地方。窗下,则摆放了一排盆栽的玉簪。

西边一间的窗外,有大石台阶向下约两尺,中间碎石漫路,南北两侧是土地,走到房屋的西侧是一座假山,其中向西从假山下穿过可通内宅。

中间一间,第一进东侧横放着一个躺柜,上面是碗柜、食盒等。二进,一张八仙桌,平时,在那里吃饭。过年,则会安放一张桌腿可以折叠的黑漆大桌。二进和三进之间,沿房柱至樑是木雕的松鹤。三进,屋的两边,各有箱架,上面各是两个樟木箱。

在二进中,通向东边一间的门两旁,冬天时摆放着从院内移入的“大草”。靠东南侧木雕下放着一把西式的摇椅,靠西南侧木雕下放着一个中式的古老冰箱——冰箱是古旧的木本色,包有铜箍,下面有一个像是木凳样的架子(中间是空的)。每到夏天,会有人用车从冰窖运冰来,冰放在冰箱上层的铁盘中,有管子通向冰箱下接冰融水的盒子;冰箱的中层放食物。

东边一间,是我爷爷奶奶的起居室,由于南北都有院落,所以室内光线好。靠北的一进,中间是一张书桌,是梅贻琦用过的,梅先生南行,就留给了我爷爷。

桌上中间放一个木盘,盘中一个玻璃匣,内装一个毛制的狗,在狗的前面倚放着照片——我父亲属狗,留学法国,常年在外。爷爷奶奶房中摆着这个狗,想来寄意着一种思念,后来,父亲回来了,仍这样摆放着,没有动,直到爷爷去世,奶奶搬出南柳巷。

书桌左侧的抽屉里放着爷爷的“账本”,爷爷每天的日用都要记账。于是,这些几十年的“账本”就在这个抽屉里一直放到了它的主人离开。

棕的西式立柜上,放着我伯父李鸿年(建藩)燕京大学的毕业照,着学士装,戴学士帽。他燕京大学毕业后,就职于静生物调查所(今中科院植物所),后,去美国进修,27岁死于美国。每天早上,奶奶都要在他的照片前放上一盏清茶。因为他在燕大的毕业论文是《玉簪花的胚胎研究》,所以,爷爷、奶奶几十年栽种玉簪。

二进,放着我爷爷、奶奶的大床——这是个西式家具,棕的。和这大床配套的,还有带穿衣镜、有雕花的衣柜、椅子等,都是我姑妈的嫁妆,姑妈和姑父去法国了,就都留在了这里。后来,姑父、姑妈回国,才把其中的一些搬到中科院的宿舍中去了。

躺椅的对面是一个黑五屉柜,中间有立栓可锁。里面放衣物。最上层的抽屉中放有族谱和在天津的墓地图,还有一个布背心,上面有许多口袋,里面装着一个一个的小包,是我奶奶出嫁时的全套首饰,我奶奶说:她的嫁妆比她几个妹妹的都要好——这些,后来,也丢失了。

黑五屉柜旁南面和屋门的北面,是一个桌面有镶白瓷砖的茶几,上面放一个铜盘,摆暖壶、尊龙人生就是博d88茶杯。另有一个竹制铜饰的圆形器物,下小上大,高约一尺,有盖,有保温层,里面放瓷质的茶壶。

东边三进东头是我奶奶的梳妆台,大镜子的两边各有一个小抽屉,梳妆台的台面下是三层大抽屉。西头是一个木制的脸盆架,上面放着脸盆,墙柱上有搭毛巾的铜支架。

东边屋里南北的窗子,都是窗台上两个大玻璃窗,四周有小的长方形格子,漆暗绿色的漆。上面是暗绿色大方格,糊冷布,另在里面有可以向内打开的木棱窗,糊高丽纸,内窗向上打开时,有带弯头的金属棍,弯头插在木窗边上的孔中,支撑着打开的窗子。

正中房间的二进西面没有墙,只有近三尺高的雕花木栏,上面至房樑全用纸裱隔断。东面中间有两扇门,两侧全是木制的隔扇,每个隔扇上都交错裱着一书一画,书是我舅爷的行书,画则是我舅奶奶的花卉。门上是一个纸裱木框的匾,上写“真诚不易”,有“太后之宝”。南向隔扇之上,也是一个装裱在木框中的横幅,是刘墉的字。

东间,在东墙上(也就是我睡觉的躺椅上方),挂着木制镶翠的字,两边是成亲王的对联,中间的多幅是黄山谷的自书诗。

西间,一进,被木板墙隔开,我爷爷、奶奶住时,用作厨房。在木板墙靠东开一个门进入二进,房的西面有一个八棱的窗,窗下放一张棋桌,北边一张大床,南边堆放着箱笼等物。南墙上一个小门,通向内宅的“九道弯”。

去我舅爷那院,是出我爷爷、奶奶住的小院的绿漆门,向西沿廊子走去,上台阶,又是两扇小门,略有曲折,向西南,它的左手是原通向我爷爷、奶奶居所(小客厅)的假山,还有几株枣树,右手是厨房。向前是通向内宅正屋的走廊。

正屋是三间,东屋原是我舅爷和舅奶奶的卧室,后来,我舅爷病了,移居西屋,直到他去世。中间一间进门后,左右各有通向东西屋的房门,门旁的木制隔扇上同样是交错着舅爷和舅奶奶的书画。再往里,两边是摆放古董的硬木柜。墙上还挂着古琴。再往里走,两边有硬木椅,还有瓷质的坐墩。最里边是一个炕,中间有炕桌,两旁和后面有靠枕。

正屋在南面有高台阶下到院子中,在院子的对面,又是更高的台阶,上面是藏书楼。说是“楼”,其实只有一层,只不过是高高在上。我小的时候,随舅爷上去过,里面是木制的书架,摆满了线装书。我舅爷给过我的一些书册和一把木制的宝剑,原来就是放在藏书楼中的。

西屋是大爷(韩德章)、大娘和表姐的住处。我记得在外层有一台老式的留声机,有三尺多高,下面是放唱片的柜子,上面是留声机,每听一张要换唱头,还要摇手柄上发条。我爷爷收有不少百代、开蓓的老唱片,有京剧、曲艺、相声和西洋音乐。我常去那里听唱片,初二的寒假,还借了表姐的《红楼梦》,一连七日,把它读完,后来,就是不断地一遍一遍地反复读。

东屋是三表叔(韩得阳)、三表婶和两个表妹的住处。我记得屋里挂有一张放大的表妹在颐和园的照片,印象深,是因为父亲给我也照过一张类似的照片。

院中,站在正屋的廊子上向南看,左手是一大架藤萝,底部主干大人的两手握不住,每年藤萝开花,舅爷、舅奶奶就要给爷爷、奶奶送藤萝花,做藤萝饼吃。右手边有丁香,年年开花,舅爷、舅奶奶也要剪枝送爷爷、奶奶插瓶。在丁香树旁还有牡丹。院内还有其他花,多记不得了。

和奶奶姊妹相称的邓颖超,在舅爷去世后来这所旧宅院中看我舅奶奶的事,表姐在《韩家往事》中已经写了,我就不多说了。和奶奶姊妹相称的崔家姐妹去看舅爷,走到正屋东南走廊转弯处和我相遇,至今记忆尤深。一次,六太姨(奶奶的六妹)和爷爷、奶奶吃螃蟹,请舅爷过到爷爷、奶奶这边,舅爷吃螃蟹吃得极精致,一点一点地剥,竟能把螯、腿等除肉外的部分都装回到蟹壳中去。

爷爷生日,舅爷曾给爷爷写过一百个不重样的寿字,分在两个挂轴上,红泥金纸,墨书。后来,没有了。几十年后,无意中,于清理旧物时,见舅爷、舅奶奶给爷爷的一个扇面。这,也就是现在表姐收入《韩家往事》中,作插图用的那个。

奶奶和她的弟弟、妹妹,经历虽不同,但姐弟、姊妹情深,往来颇多。在我小的时候,舅爷和奶奶比邻而居,自多往来,和四妹、六妹、七妹,也是你来我家中,我去你家中。只有五妹,远隔重洋,直到1973年,才得一次相见。

现在,曾经居住在这些老房子中的人,早已作古,而这些老房子,也残破不堪,所存无几,老房子的故事,如鸿爪雪泥,想来使人感慨不已。(责任编辑:孙小宁)返回搜狐,查看更多